河川の水位を警戒する様子がわかる移動系連絡波

道路や河川を管理している国土交通省は、無線を多用している省庁。移動系の連絡波では一部がアナログ運用されています。国土交通省が管理する一級河川は1万以上。移動系の連絡波からは河川の水位を警戒する様子が聞こえてきます。省庁が利用している移動系のアナログ波を見ていきましょう。

堤防の決壊状況などが報告される

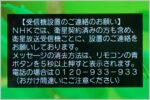

大地震や洪水といった広域に及ぶ甚大災害が発生すると、もはや都道府県レベルでの対応は不可能。そこで政府が非常災害対策本部を首相官邸に設置し、対応に当たります。被災地の県庁には現地対策本部を置き、衛星回線などで首相官邸と結び、会議や情報交換を行うのです。

これらの通信は受信できませんが、被災地の情報を収集するために活動している、省庁の移動局とその出先機関の通信であれば、受信の可能性はあります。

中でも道路や河川を管理している国土交通省は、その前身である建設省の時代から無線を多用しています。固定系はデジタル化しているのですが、アナログ運用している移動系が一部で確認されています。

甚大災害時は衛星携帯電話の使用頻度が増すのですが、局地的な通信にはアナログ波を使用。地元の道路の破損状態や土砂崩落の危険性、堤防の決壊状況などが報告されるでしょう。

河川の水位を警戒している様子

建設省時代に導入されたK-COSMOS(ケーコスモス:国土交通省移動通信システム)はVHF帯の連絡波よりも頻繁に運用されているので、台風や大雨の時は一級河川の水位を警戒している様子が聞こえてきます。

なお、国土交通省が管理するのは一級河川ですが、その数は1万以上あり、都道府県が管理する二級河川よりも多いので、河川のほとんどは国土交通省が管理していると考えられます。

いずれせよアナログ波は局地的に使われるもの。コールサイン「建設+地名」が聞こえてきたら、その情報は身近で起きている災害ということです。また、国土交通省は旧運輸省の管轄を引き継いでいるので、空港を管理する航空局の割当て周波数で地震後の滑走路チェックの様子などが聞こえてきます。

■「防災無線」おすすめ記事

防災無線の基本は区市町村の同報無線と移動系

■「防災」おすすめ記事

防災ラジオのおすすめは手回し充電のRF-TJ10

防災ラジオを受信感度と動作時間で比較してみた

ミリメシ試食会もある立川駐屯地の防災航空祭

■「無線」おすすめ記事

アマチュア無線の新しい楽しみ方が「WIRES-X」

消防無線は組織の運営が違っても運用方法は同じ

消防無線の周波数は「市町村波」が基本中の基本

消防無線の周波数は市町村波と共通波をスキャン

航空無線の周波数を切り替えながら航空機は離陸

航空無線は周波数は空港や航空路ごとに割り当て

ラジオライフ編集部

最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)

- エアコン管理者モードで室外機音はセーブできる - 2026年1月7日

- 自転車盗難されてもスマートタグで行方を追える - 2026年1月6日

- 道路の積雪状況は国交省ライブカメラ映像を活用 - 2026年1月6日

- スクランブル発進が緊急事態かどうかの見分け方 - 2026年1月6日

- リモートデスクトップでPCの情報を抜く裏ワザ - 2026年1月5日