時短営業協力金の申請手続きは意外に簡単だった

新型コロナウイルス感染症の影響で、社会は大きく変化しました。「緊急事態宣言」の発令による政府肝入りの自粛要請で、飲食店が夜間営業を取り止めたり、リモートワークが一般化したのもその一例です。多額の協力金を投じて行われた飲食店の時短営業。協力金を受け取るまでの流れを見ていきましょう。

時短営業協力金だけでは大赤字の店舗

2020年前半には、売り上げが激減した企業に対して政府が「持続化給付金」を出したり、夏以降には「家賃支援給付金」など金銭の救済策を連発。その中でも賛否両論あるのが、連日取り上げられた飲食店向けの「時短営業協力金」です。

要請に協力した店舗は一律に行政が決定した時短営業協力金を受け取る権利を得られます。その額は期間や条件にもよりますが、緊急事態宣言時においては月額約120万円でした。1日あたり約4万円です。

都市部や駅前の比較的家賃が高額なエリアで出店していると、テナント料が50万~100万円を超えることもざら。さらに人件費もかかります。少し大きな飲食店なら、1フロアにつき厨房2名以上、ホール3名以上の従業員。事務方などを入れたら1店舗に、6~10人のスタッフが必要です。

1人あたり20万~30万円の給与を支払っていたら、営業自粛中も毎月200万円程度はかかる計算。時短営業協力金だけでは、大赤字になってしまいます。

時短営業協力金で売上げ十分カバー

ただし、小規模店舗では事情が異なります。小さなスナックなどで従業員が1~2人、自宅の1階や駅から離れた賃料5万~10万円のテナントで営業していた場合には、補助金だけで売り上げを十分カバーできてしまうのです。そのため、小規模店舗では“協力金太り”などと揶揄されたことも記憶に新しいところでしょう。

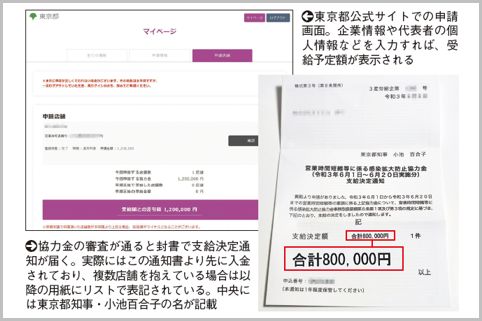

ちなみに、実際に協力金を受けるのはそれほど難しくはなく、申請して行政が要請した内容すべてに対応して営業を自粛または休業するだけ。それさえ守れば、あとは書類と写真提出だけで簡単にお金が振り込まれるシステムでした。

PCやスマホを使って、Webからの申し込みも可能。デジタルが苦手な人向けに、保健所などでも協力金申請ができるようサポートされていました。コロナ禍初期は捺印が必須だった部分も、その後の印鑑不要論などもあり名前を書くだけでOKと簡略化されたのも振り返ると印象深いです。

こう説明すると、対象の全店舗がサクッと協力金をもらえていたように見えるかもしれませんが、行政から積極的に申請を促すことはありませんでした。

飲食店には要自粛とさんざん勧告しながら、協力金の受給方法などについては周知を積極的に行わず、受付開始日などの大事な情報はWebでサラッと掲示するのみ。何をどうすればいいのか、現場は大混乱…というのが当時のリアルです。(文/Myzwei)

ラジオライフ編集部

最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)

- パスワードを忘れがちなPDFをアンロックする方法 - 2025年7月19日

- 飲酒のアルコール分解を早めるならポカリ500ml - 2025年7月18日

- オービスが速度違反をバシバシ撮影できない理由 - 2025年7月18日

- 自転車のカギで盗難されにくいのは前輪?後輪? - 2025年7月18日

- 後付けディスプレイオーディオで最新ナビ環境に - 2025年7月17日

この記事にコメントする

あわせて読みたい記事

1月1日開始「マイナポイント再配布」手続きは?

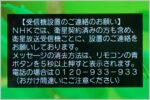

NHK解約の裏ワザで手続きをスムーズに進める方法

ふるさと納税の手続きには4つのステップがある

オススメ記事

2021年10月、ついに「モザイク破壊」に関する事件で逮捕者が出ました。京都府警サイバー犯罪対策課と右京署は、人工知能(AI)技術を悪用してアダルト動画(AV)のモザイクを除去したように改変し[…続きを読む]

モザイク処理は、特定部分の色の平均情報を元に解像度を下げるという非可逆変換なので「モザイク除去」は理論上は不可能です。しかし、これまで数々の「モザイク除去機」が登場してきました。モザイク除去は[…続きを読む]

圧倒的ユーザー数を誇るLINEは当然、秘密の連絡にも使われます。LINEの会話は探偵が重点調査対象とするものの1つです。そこで、探偵がLINEの会話を盗み見する盗聴&盗撮テクニックを見ていくと[…続きを読む]

盗聴器といえば、自宅や会社など目的の場所に直接仕掛ける電波式盗聴器が主流でした。しかし、スマホ、タブレットPCなどのモバイル機器が普及した現在、それらの端末を利用した「盗聴器アプリ」が急増して[…続きを読む]

おもちゃの缶詰は、森永製菓「チョコボール」の当たりである“銀のエンゼル”を5枚集めるともらえる景品。このおもちゃの缶詰をもらうために、チョコボール銀のエンゼルの当たり確率と見分け方を紹介しまし[…続きを読む]