地域連携ICカードはSuicaとしても使える注目システム

首都圏をはじめとする大都市近郊では、鉄道・バスの乗車には交通系ICカードを使うのが一般的です。ところが、大都市近郊を離れると交通系ICカードが使えない、あるいは独自ICカードを用意しないとダメといった路線も少なくありません。そうしたなか、Suicaとしても使える新交通系ICカード「地域連携ICカード」が注目を集めています。

地域連携ICカードを岩手と栃木で導入

2021年3月から、岩手県の岩手県交通が一部路線で新ICカード「Iwate Green Pass」を、栃木県の関東自動車・JRバス関東が同県内の全路線でICカード「totra」をそれぞれ導入しました。両ICカードに共通するのが、Suicaと一体型になる「地域連携ICカード」というシステムを採用している点です。

地域連携ICカードは、Suicaを発行するJR東日本とソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ・JR東日本メカトロニクスが共同開発し、2018年に発表されました。地域連携ICカードにはSuicaに加え地方交通会社の独自ICカードを内蔵。ICカードのチャージ残高は共通利用できる仕組みとなっています。

地方交通会社にとって、独自ICカードではなく地域連携ICカードを導入するメリットとして大きい点が、Suicaのシステムをそのまま利用できるため開発コストが抑えられることです。また、Suicaとは別に独自ポイントサービスなども追加可能なことも、地域連携ICカードの採用を後押ししています。

地域連携ICカードは利便性を損ねない

地方交通会社の多くは磁気カード式のプリペイドカードをすでに発行し、「5000円で5500円分利用可能」といった割引を行っています。地域連携ICカードを使えば、これまでプリペイドカードで行っていた割引サービスも引き継ぐことができ、利用者の利便性を損ねることなくICカードを導入できるのです。

利用者側から見た場合、地域連携ICカードであれば独自ICカードと違い鉄道・バスのほかスパー・コンビニなど交通系ICカード対応の店舗でも利用可能。地域連携ICカードは独自ICカードより使い勝手がよくなります。さらに、地方交通会社路線への乗車でもポイントが貯まります。

地域連携ICカードを採用したIwate Green Passの場合は運賃の3%が「交通ポイント」として貯まり、貯まった交通ポイントが乗車運賃を上回った場合にポイントから決済される仕組みです。例えば、交通ポイントが210ポイント貯まった状態で運賃200円の区間に乗車すると、200円分がポイントから充当され、残りの10円分にチャージ残高が使われます。

地域連携ICカードはJRE POINT登録可能

地域連携ICカードを採用したtotraも同様の交通ポイントを採用。こちらの場合、ポイント還元率は2%となっています。また、宇都宮市からの助成により、宇都宮市内区間についてはtotraおよび全国相互利用サービス対応の交通系ICカードで乗車すると、上限料金が400円となるサービスも実施中です。

Iwate Green Pass・totraのほかにも、地域連携ICカードを導入予定の地区は増えており、2022年春には山形県、青森県青森地区、青森県八戸地区、秋田県秋田市、岩手県北部地域、群馬県でのサービス開始がそれぞれ発表されています。

なお、これらの地域連携ICカードはJR東日本のポイントプログラム「JRE POINT」への登録も可能。カード式Suicaを利用した場合と同様に、地域連携ICカードはJR東日本の鉄道路線へSuicaとして乗車すると乗車ポイントが貯まるほか、JR東日本各駅の自動販売機やキオスクなどの利用でもJRE POINTを貯めることができます。

ラジオライフ編集部

最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)

- 高速では白切符「後部座席シートベルト」着用率 - 2025年7月12日

- マニア注目の添加剤でパワーと燃費の向上を体感 - 2025年7月11日

- 警察が防犯カメラで犯人を足どりを追跡する手法 - 2025年7月11日

- 宿泊したホテルのNHK受信料を払ってるのは誰? - 2025年7月11日

- オートクルーズ機能を後付けできるユニット登場 - 2025年7月10日

この記事にコメントする

あわせて読みたい記事

運賃に「学割」が適用される交通系ICカード登場

地域観光事業支援による「都道府県民割引」とは

Suicaを内蔵した新方式「地域連携ICカード」とは

スマートスピーカーでTwitter投稿を可能にする

オススメ記事

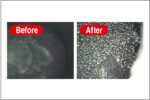

2021年10月、ついに「モザイク破壊」に関する事件で逮捕者が出ました。京都府警サイバー犯罪対策課と右京署は、人工知能(AI)技術を悪用してアダルト動画(AV)のモザイクを除去したように改変し[…続きを読む]

モザイク処理は、特定部分の色の平均情報を元に解像度を下げるという非可逆変換なので「モザイク除去」は理論上は不可能です。しかし、これまで数々の「モザイク除去機」が登場してきました。モザイク除去は[…続きを読む]

圧倒的ユーザー数を誇るLINEは当然、秘密の連絡にも使われます。LINEの会話は探偵が重点調査対象とするものの1つです。そこで、探偵がLINEの会話を盗み見する盗聴&盗撮テクニックを見ていくと[…続きを読む]

盗聴器といえば、自宅や会社など目的の場所に直接仕掛ける電波式盗聴器が主流でした。しかし、スマホ、タブレットPCなどのモバイル機器が普及した現在、それらの端末を利用した「盗聴器アプリ」が急増して[…続きを読む]

おもちゃの缶詰は、森永製菓「チョコボール」の当たりである“銀のエンゼル”を5枚集めるともらえる景品。このおもちゃの缶詰をもらうために、チョコボール銀のエンゼルの当たり確率と見分け方を紹介しまし[…続きを読む]