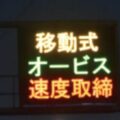

自動速度取締り「オービス」の語源はラテン語?

警察による速度違反の取り締まりは「有人式」と「無人式」に分類できます。有人式は、現場で警察官が違反キップを切るネズミ捕りなど。一方の無人式は、路上に設置したカメラが自動で撮影する、いわゆる「オービス」です。無人の速度取り締まり装置がオービスと呼ばれる理由を見ていきましょう。

オービスの第1号機はループコイル式

無人式の自動速度取り締まり装置「オービス」という名称は、1970年代にアメリカから輸入されたループコイル式の「オービス(ORBIS)Ⅲ」という製品名に由来しています。

この装置が、現在まで続いている日本の無人式の速度取り締まり装置の元祖です。オービスⅢの開発元は、アメリカ・ボーイング社。精密機器メーカーの東京航空計器が、1970年代にパテント(商標)を取得して輸入しました。

これ以降、無人式の取り締まり装置をまとめて「オービス」と呼ぶようになったのです。ちなみにオービスとは、ラテン語で「眼」という意味です。

オービスの第1号機は、道路に埋め込まれたループコイルで車速を測る「ループコイル式」でした。しかし、その後はレーダー波で車速を測る「レーダー式」も登場。車速の計測方式にかかわらず「オービス」と呼ばれているわけです。

オービスのLHシステムの名称の由来

オービスは一時、旧松下通信工業や三菱電機が製造していた「レーダー式オービス」や「Hシステム」が広く普及しました。しかし、近年の主流は「ループコイル式オービス」「LHシステム」となっています。

こうしたオービス個々の名称にも、由来があります。三菱電機が製造していた「Hシステム」は正方形の白い“はんぺん型”のアンテナが特徴ですが、正式名称は「高速走行抑止システム」。Hは残念ながら「はんぺん」の頭文字ではないようです。

この高速走行抑止システムが、それまでの旧型オービスと異なるシステムとして、初めて導入された場所が阪神高速道路。Hシステムと呼ばれているのは「阪神」に由来しています。なお、阪神高速道路に初めて設置された時は丸形アンテナでした。

全国的に配備が進む東京航空計器が製造するオービス「LHシステム」は“ループコイル(Loop Coil)式”の「L」と「Hシステム」の組み合わせ。“ループコイル式の高速走行抑止システム”という意味といわれています。

■「オービス」おすすめ記事

オービスが作動する速度違反は何キロオーバー?

オービス検知アプリは新型オービスにもすぐ対応

オービスの種類と特徴はしっかり頭に入れておく

LHシステムは全国的に配備が進むオービスの主流

新型オービスの登場で変わる速度取り締まり対策

Nシステムは通行車両のナンバープレートを撮影

■「速度取締り」おすすめ記事

白バイ隊員がそっと教えるスピード違反の交渉術

速度違反で15km/h未満で捕まる可能性はほぼゼロ

スピード違反のネズミ捕りを察知する5つの方法

ラジオライフ編集部

最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)

- 2台1組の白バイは新人研修中でじつは注意が必要 - 2025年7月2日

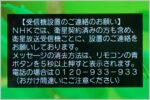

- 値下げしたNHK受信料より沖縄はもっと安かった - 2025年7月2日

- TVerで「見逃し」を防止するため活用したい機能 - 2025年7月1日

- 職務質問で慎重に対応するべき警察官の見分け方 - 2025年7月1日

- 運運転免許証番号で紛失などで再発行したかわかる - 2025年7月1日

この記事にコメントする

あわせて読みたい記事

新型オービスの速度測定はカメラの25~30m手前

オービスの速度違反は40キロを超えると作動する

オービスとはラテン語で「眼」という意味だった

高速道路の120km/h区間でオービスが光る速度

オススメ記事

2021年10月、ついに「モザイク破壊」に関する事件で逮捕者が出ました。京都府警サイバー犯罪対策課と右京署は、人工知能(AI)技術を悪用してアダルト動画(AV)のモザイクを除去したように改変し[…続きを読む]

モザイク処理は、特定部分の色の平均情報を元に解像度を下げるという非可逆変換なので「モザイク除去」は理論上は不可能です。しかし、これまで数々の「モザイク除去機」が登場してきました。モザイク除去は[…続きを読む]

圧倒的ユーザー数を誇るLINEは当然、秘密の連絡にも使われます。LINEの会話は探偵が重点調査対象とするものの1つです。そこで、探偵がLINEの会話を盗み見する盗聴&盗撮テクニックを見ていくと[…続きを読む]

盗聴器といえば、自宅や会社など目的の場所に直接仕掛ける電波式盗聴器が主流でした。しかし、スマホ、タブレットPCなどのモバイル機器が普及した現在、それらの端末を利用した「盗聴器アプリ」が急増して[…続きを読む]

おもちゃの缶詰は、森永製菓「チョコボール」の当たりである“銀のエンゼル”を5枚集めるともらえる景品。このおもちゃの缶詰をもらうために、チョコボール銀のエンゼルの当たり確率と見分け方を紹介しまし[…続きを読む]